Le xanthelasma représente une manifestation cutanée particulière qui suscite de nombreuses interrogations chez les personnes concernées. Ces dépôts lipidiques visibles sur les paupières constituent non seulement une préoccupation esthétique, mais peuvent également signaler des déséquilibres métaboliques nécessitant une attention médicale appropriée. Comprendre cette affection permet d'adopter une approche globale combinant traitement dermatologique et surveillance de la santé cardiovasculaire.

Qu'est-ce que le xanthelasma et comment le reconnaître

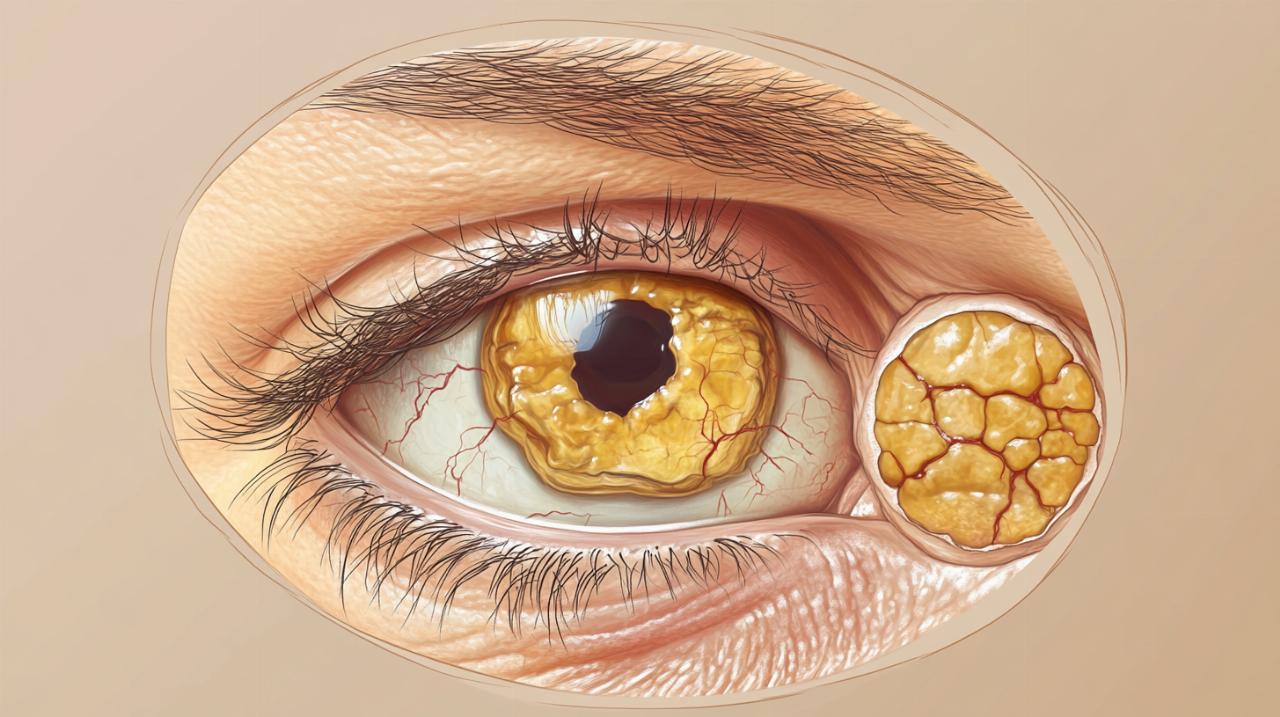

Apparence et localisation des plaques jaunâtres

Le xanthelasma se caractérise par l'apparition de plaques de couleur jaune ou beige légèrement surélevées qui se développent spécifiquement sur les paupières ou dans leur périphérie immédiate. Ces dépôts de cholestérol créent des lésions cutanées dont la teinte distinctive provient de l'accumulation de lipides sous la peau. Les plaques présentent généralement une surface lisse et se situent le plus souvent au niveau de la paupière supérieure, près de l'angle interne de l'œil. Leur taille varie considérablement d'un individu à l'autre, pouvant aller de quelques millimètres à plusieurs centimètres de diamètre. Contrairement à d'autres affections cutanées, ces formations ne provoquent habituellement ni douleur ni démangeaison, ce qui explique que leur découverte soit souvent fortuite lors d'un examen devant le miroir.

Distinction entre xanthelasma et autres affections cutanées

La reconnaissance du xanthelasma nécessite de le différencier d'autres manifestations cutanées pouvant affecter la région périoculaire. Les grains de milium, par exemple, présentent des caractéristiques visuelles distinctes avec leur aspect blanc nacré et leur texture plus dure. Les kystes sébacés se développent généralement de manière plus profonde et possèdent une consistance différente au toucher. Les verrues planes, quant à elles, présentent une surface rugueuse et une couleur brunâtre qui les distingue nettement des plaques jaunâtres du xanthelasma. Les excroissances cutanées bénignes courantes dans cette zone ne présentent pas cette coloration caractéristique liée aux dépôts lipidiques. Un examen clinique réalisé par un professionnel de santé permet d'établir un diagnostic précis en observant l'aspect, la texture et la localisation des lésions, évitant ainsi toute confusion avec d'autres pathologies dermatologiques nécessitant une prise en charge différente.

Les facteurs déclencheurs et populations à risque

Le rôle du cholestérol et des troubles métaboliques

L'hypercholestérolémie constitue le principal facteur associé au développement du xanthelasma, établissant un lien direct entre les troubles du métabolisme lipidique et l'apparition de ces dépôts cutanés. Lorsque le taux de cholestérol dans le sang atteint des niveaux élevés, les lipides circulent en excès dans l'organisme et peuvent s'accumuler dans diverses zones, notamment sous la fine peau des paupières. Les troubles endocriniens perturbent également l'équilibre métabolique et favorisent la formation de ces plaques. Le diabète représente un facteur de risque significatif en modifiant le métabolisme des graisses et en augmentant la probabilité d'apparition de xanthelasmas. Les pathologies hépatiques affectent la capacité de l'organisme à traiter et éliminer correctement les lipides, créant ainsi un terrain propice à leur accumulation sous-cutanée. L'hypercholestérolémie familiale, transmise génétiquement, expose particulièrement les personnes concernées à développer ces manifestations cutanées dès un âge relativement jeune. L'alimentation riche en graisses saturées et en acides gras trans contribue directement à l'élévation du cholestérol sanguin, tandis que le tabagisme et l'hypertension artérielle aggravent le profil lipidique global.

Prédispositions génétiques et facteurs démographiques

Les adultes âgés de trente à cinquante ans représentent la population la plus fréquemment touchée par le xanthelasma, bien que cette affection puisse se manifester à différents moments de la vie. Les femmes développent ces dépôts lipidiques avec une fréquence supérieure aux hommes, particulièrement après l'âge de cinquante ans lorsque les modifications hormonales influencent le métabolisme lipidique. Les antécédents familiaux jouent un rôle déterminant dans la prédisposition au xanthelasma, certaines lignées présentant une vulnérabilité accrue transmise de génération en génération. Les personnes d'origine asiatique ou méditerranéenne manifestent une incidence plus élevée de cette affection, suggérant une composante ethnique dans la susceptibilité à développer ces plaques. L'hypertension artérielle et l'obésité constituent des facteurs de risque supplémentaires qui, combinés à une prédisposition génétique, augmentent significativement la probabilité d'apparition du xanthelasma. Le mode de vie sédentaire et le stress chronique, bien que ne causant pas directement la formation des dépôts, peuvent favoriser l'élévation du taux de cholestérol et ainsi contribuer indirectement à l'émergence de cette manifestation cutanée.

Diagnostic et surveillance médicale du xanthelasma

Examens cliniques et analyses sanguines recommandés

Le diagnostic du xanthelasma repose principalement sur un examen visuel approfondi réalisé par un médecin qui analyse l'aspect, la couleur et la localisation précise des lésions cutanées. Cette évaluation clinique permet dans la plupart des cas d'identifier avec certitude la nature des plaques sans nécessiter d'examens complémentaires complexes. Toutefois, la découverte d'un xanthelasma justifie systématiquement la prescription d'analyses sanguines visant à évaluer le profil lipidique complet du patient. Un bilan lipidique détaillé mesure les différentes fractions de cholestérol, incluant le cholestérol total, le cholestérol LDL considéré comme néfaste, le cholestérol HDL protecteur, ainsi que les triglycérides. Ces analyses révèlent d'éventuelles anomalies du métabolisme des graisses et orientent vers la recherche de troubles métaboliques associés. La recherche d'une hypercholestérolémie familiale nécessite parfois des tests génétiques spécifiques lorsque les antécédents familiaux ou l'âge précoce d'apparition suggèrent cette origine héréditaire. Un bilan hépatique complémentaire peut s'avérer nécessaire pour écarter une pathologie du foie susceptible de perturber le métabolisme lipidique. Le médecin évalue également la présence de diabète, d'hypertension ou d'autres troubles endocriniens pouvant expliquer l'apparition des dépôts cutanés.

Évaluation des risques cardiovasculaires associés

La présence de xanthelasma constitue un signal d'alerte potentiel concernant la santé cardiovasculaire du patient, justifiant une évaluation approfondie des facteurs de risque associés. Les personnes présentant ces dépôts lipidiques affichent statistiquement une probabilité accrue de développer des pathologies cardiovasculaires en raison des troubles du métabolisme du cholestérol sous-jacents. Le médecin procède à une évaluation globale du risque cardiovasculaire en considérant l'ensemble des paramètres cliniques et biologiques, incluant la tension artérielle, le poids, l'indice de masse corporelle et les habitudes de vie. Cette démarche préventive permet d'identifier précocement les patients nécessitant une surveillance renforcée ou la mise en place de mesures thérapeutiques visant à réduire le risque d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral. Un suivi médical régulier du bilan lipidique s'impose pour les personnes atteintes de xanthelasma, même lorsque les premières analyses ne révèlent pas d'anomalie flagrante. La mise en place d'une bonne hygiène de vie, associant alimentation équilibrée et activité physique régulière, représente une mesure fondamentale dans la prévention des complications cardiovasculaires. Les patients présentant une hypercholestérolémie confirmée peuvent nécessiter un traitement médicamenteux par statines ou autres hypolipémiants pour normaliser leur profil lipidique.

Solutions thérapeutiques pour éliminer les dépôts lipidiques

Méthodes non invasives : laser et cryothérapie

Le traitement au laser CO2 représente une option thérapeutique couramment proposée pour éliminer les xanthelasmas grâce à sa capacité à vaporiser précisément les dépôts lipidiques accumulés sous la peau. Cette technique utilise un faisceau lumineux concentré qui chauffe et détruit les cellules contenant le cholestérol excédentaire, permettant leur élimination progressive. Plusieurs séances s'avèrent généralement nécessaires pour obtenir un résultat satisfaisant, espacées de quelques semaines afin de permettre la cicatrisation cutanée entre chaque intervention. Le laser présente l'avantage de cibler spécifiquement la zone affectée sans endommager les tissus environnants, bien que des rougeurs temporaires et des modifications de la pigmentation puissent survenir après le traitement. La cryothérapie constitue une alternative basée sur l'application d'azote liquide à très basse température pour congeler et détruire les lésions cutanées. Cette méthode se révèle moins précise que le laser et peut occasionner des changements de coloration de la peau, particulièrement visible sur les zones traitées. Le PlexR utilise des micro-décharges de plasma médical pour vaporiser les dépôts sans contact direct avec la peau, offrant une précision remarquable et une récupération rapide. Cette technique innovante, introduite en France en 2014, permet souvent d'obtenir des résultats satisfaisants dès la première séance, avec une intervention rapide provoquant peu de douleur.

Interventions chirurgicales et traitements complémentaires

L'excision chirurgicale demeure une option adaptée aux xanthelasmas de taille importante ou lorsque les méthodes non invasives ne permettent pas d'obtenir les résultats escomptés. Cette intervention consiste à retirer physiquement les plaques de cholestérol sous anesthésie locale, en pratiquant une incision précise pour préserver au maximum l'intégrité des tissus environnants. La chirurgie offre l'avantage d'une élimination complète et définitive des dépôts en une seule intervention, mais présente l'inconvénient potentiel de laisser des cicatrices visibles sur cette zone délicate du visage. La technique chirurgicale nécessite une expertise particulière compte tenu de la finesse de la peau des paupières et de la proximité des structures oculaires. Les traitements topiques sous forme de crèmes spécifiques peuvent être proposés en complément ou pour les cas légers, bien que leur efficacité reste limitée comparativement aux méthodes plus invasives. Ces préparations visent à modifier localement le métabolisme lipidique cutané pour favoriser la résorption progressive des dépôts. Quelle que soit la méthode choisie pour éliminer les xanthelasmas, la prise en charge globale doit impérativement inclure une amélioration de l'hygiène de vie et un contrôle strict du bilan lipidique pour prévenir les récidives. L'adoption d'une alimentation pauvre en graisses saturées, privilégiant les fruits, les légumes, les poissons gras riches en oméga-3 et les huiles végétales de qualité, constitue un pilier fondamental de cette approche préventive à long terme.